Hof Schulte Barkhoven ZURÜCK ˂

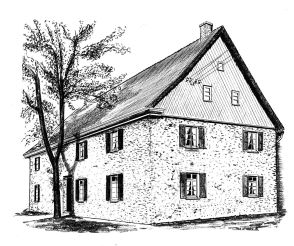

Das unter Denkmalschutz gestellte Haus

mit der Außenanlage und seiner Bruchstein-mauer war der ehemalige Obersadelhof der Abtei und des Klosters Werden. Der Hof lag am Zufahrtsweg der Handelsstraße nach Köln und war der Kornhof des Klosters. Urkundlich reicht der Hof bis ins Jahr 1050 zurück. Im Heberegister aller Stiftsgüter der Abtei ist er unter Fronhof Barkhoven verzeichnet.

Der Schulte des Hofes Barkhoven fungierte als Vorsitzender des Hofgerichtes Barkhoven,

dem als oberstes Hofgericht des ganzen abteilichen Gebietes 31 Sadel- und Schultenhöfe unterstanden. Die Dienstpflicht des Schulten bestand darin, die Abgaben für das Kloster einzuziehen. Der Hof wurde für die Dauer von 10 Jahren verpachtet und blieb meistens in Familienbesitz.

1801 gab Abt Beda zum dritten Mal den Zeitvertrag an Ludgerus Barkhoven und seine Frau Elisabeth Mittelste-Bahrenberg. Da ihre Ehe kinderlos blieb, übertrug das Paar die Pacht im Jahre 1806 auf ihren Neffen Johann Wilhelm Mintrop vom Mintrops Hof in Altendorf an der Ruhr und dessen Frau Elisabeth Löhmann aus Schuir. Das Pachtland mit den Waldungen betrug 205 Morgen.

Nach der Säkularisation 1803 und mit der Auflösung der Abtei geriet das Land zunächst in französischen, später in preußischen Besitz, wobei Wilhelm Mintrop, gen. Schulte Barkhoven, Pächter blieb. Erst 1841 konnte er den Hof vom preußischen Staat erwerben. Bis ca. 1930 betrieb die Familie Mintrop Landwirtschaft auf dem Hof und wohnte dort bis 1975.

Nach mehreren Eigentümerwechseln wurde das Wohnhaus 2010 umfassend renoviert und modernisiert.

Der Mintropsche Hof war das Elternhaus bedeutender Persönlichkeiten:

Theodor Mintrop *1814 †1870 wirkte als Zeichner und Historienmaler in Düsseldorf und wurde häufig als der „ländliche Raffael" bezeichnet. Neben dieser Tafel steht ein Gedenkstein.

Wilhelm Mintrop *1839 †1919 war 24 Jahre lang als Gemeindevorsteher der Gemeinde Werden-Land im Amt.

Ludger Mintrop *1880 †1956 war Markscheider, Geophysiker und Pionier der angewandten Seismik. In der Straße Klemensborn, am „Sutan", erinnert ein Gedenkstein an ihn.

Zwischen 2012 und 2016 legten archäologische Grabungen in der Nähe des Hofes Relikte aus der Besiedelung vom 10. bis 13. Jahrhundert frei.

ZURÜCK ˂